이번에는 Instance에 대해 알아보죠.

Struct의 복사에 대해 알아 봤었었는데요. 예를 들어 Student라는 struct가 있다 가정하에

type Student struct {

name string

age int

grade int

}이렇게 구성되어 있는게 Student일 때 이것이 복사가 된다 했는데 a라는 애를 만들어서 name이 "aaa", age가 20, grade가 10일 때 마찬가지로 메모리 공간에 a라는 애가 있을 것입니다.

그런데 이 때 b = a를 해버리게 되면 b라는 공간을 만들어서 a의 값을 복사하게 됩니다.

코드 상으로 보겠습니다.

package main

type Student struct {

name string

age int

grade int

}

func main() {

a := Student{"aaa", 20, 10}

b := a

b.age = 30

fmt.Println(a)

fmt.Println(a)

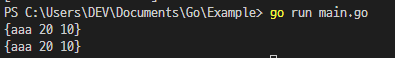

} 이렇게 b에 a값을 복사한 뒤에 b의 age값을 30으로 두었을 때 어떻게 출력이 되는지 확인해보죠,

첫번째 a는 여전히 name이aaa, age가20 grade가 10인데 b는 name이 aaa, age가 30 grade가 10인 것을 알 수 있죠. 어떻게 보면 당연한 것입니다.

이렇게 a는 변하지 않고 b만 바뀌는 이런 것을 값 형태로 구분 된다해서 Value type이라 합니다.

이번에는 값이 아니라 a의 주소를 b에 복사해보죠.

package main

import "fmt"

type Student struct {

name string

age int

grade int

}

func main() {

a := Student{"aaa", 20, 10}

var b *Student

b = &a

b.age = 30

fmt.Println(a)

fmt.Println(a)

}b는 타입이 Student의 포인터 타입으로 해놓고, a의 주소를 b에 넣어주고, b의 age를 30으로 바꾸어 주었을 때 어떻게 되는지 보죠.

a의 나이가 바뀌었죠? 포인터 부분을 알고 있다면 이제는 당연하게 받아 드려질 것입니다.

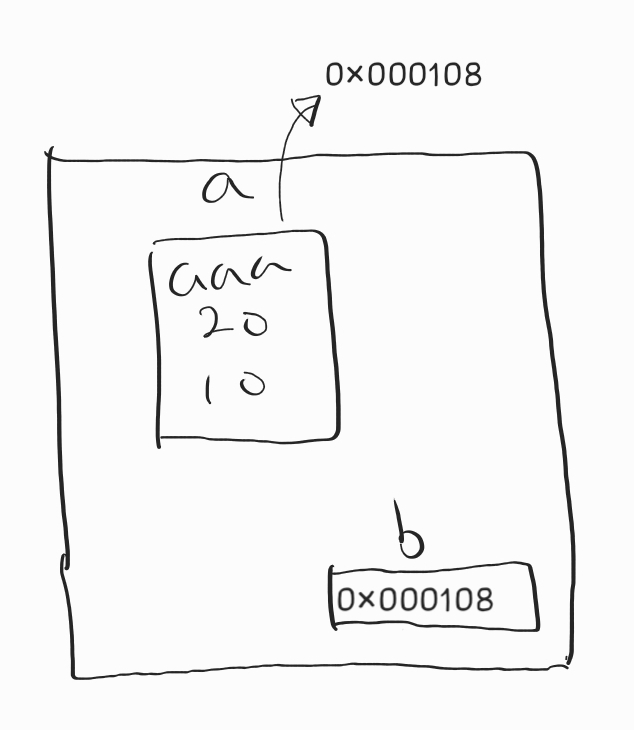

이 부분을 좀 더 살펴보면 저 과정들을 보면 메모리가 있고, 메모리 안에 a가 있습니다.

a안에는 {"aaa", 20, 10} 값들이 있을 것입니다.

b는 a의 주소를 값으로 갖는데, b의 타입은 Student의 포인터 타입니다.

그 말은 Student변수의 주소를 값으로 갖는 것인데, a의 주소가 0x000108일 때 b도 마찬가지로 0x000108을 값으로 갖는 것입니다.

그래서 컴퓨터 입장에서는 그냥 숫자가 카피되는 것일 뿐이지만 개발자 입장에서는 b가 a를 가리키고 있다.라고 말을 합니다.

그래서 b의 age를 바꾸면 b가 가리키고 있는 age를 30으로 바꾸겠다는 의미입니다. 그래서 a의 변수의 값도 바뀌게 되는 것입니다.

이렇게 포인팅하고 있는 형태에서 쓰는 것을 Reference(참조하고 있다.) 라고 표현 합니다.

그래서 이것을 b가 a를 참조하고 있다, 또는 Reference type형태로 쓰고 있다. 라고 말을 합니다.

또 하나 예를 들어보죠.

SetName이라는 함수가 있어서 Student를 받아서 새로운 이름을 받아서 새로운 이름을 바꾸는 함수가 있다고 가정해보겠습니다.

package main

import "fmt"

type Student struct {

name string

age int

grade int

}

func SetName(t Student, newName string) {

t.name = newName

}

func main() {

a := Student{"aaa", 20, 10}

SetName(a, "bbb")

fmt.Println(a)

}그 함수를 사용하여 a의 이름을 bbb로 변경했을 때 어떻게 출력이 되는지 확인해보죠.

SetName으로 호출해서 이름을 넘겼는데 이름이 변경되지 않은 상태에서 나왔습니다. 당연히 포인터를 쓰지 않았기 때문에 발생한 일입니다.

그래서 포인터 형태로 바꾸어서 실행을 시켜보면

package main

import "fmt"

type Student struct {

name string

age int

grade int

}

func SetName(t *Student, newName string) {

t.name = newName

}

func main() {

a := Student{"aaa", 20, 10}

SetName(&a, "bbb")

fmt.Println(a)

}

정상적으로 바뀐것을 볼 수 있습니다.

다시 한번 정리하면 값 형태로 넘기는 걸 Value type(값 타입) 이라고 하고, 위와 같이 포인터로 넘기는 것을 Reference Type(참조 타입) 이라고 합니다.

값 타입으로 넘기면 해당 struct의 모든 값들이 다 복사 되는 것이고, 참조 타입으로 넘기면 해당 struct의 요소들이 복사되는게 아니라 메모리 주소가 복사가 됩니다.

컴퓨터 입장에선 결국엔 다 복사인데 중요한 건 메모리 주소가 복사가 될 것이냐? 요소(Property)가 복사 될 것이냐의 차이 입니다.

그래서 값 타입과 참조 타입을 넘기는 방식을 잘 이해해야 합니다.

그러면 이제 Instance 라는 것은 무엇인가 알아보죠

Struct를 얘기한 다음에 Method를 얘기했습니다.

Golang에서 Struct는 어떤 Property만 가지고 있는 게 아니라 어떤 개체(Entity) 또는 객체(Object) 가 될 수 있습니다.

객체(Object) 라는 것은 Property와 Method를 가지고 있는 것이므로 객체(Object)가 될 수 있다는 것은 Method를 가지고 있다는 얘기입니다.

그래서 코드로 넘어오면

type Student struct {

name string

age int

grade int

}

func SetName(t *Student, newName string) {

t.name = newName

}Student라는 struct를 가지고 있고, SetName이 있는데 이걸 Method로 바꾸어 버리면

type Student struct {

name string

age int

grade int

}

func (t *Student) SetName(newName string) {

t.name = newName

}이렇게 바꾸면 그냥 메소드가 되는 것입니다. 그래서 이렇게 하면 메소드의 형태의 표현이 되는 것이고

func SetName(t *Student, newName string) {

t.name = newName

}로 하면 일반 함수의 형태가 됩니다. 저번에도 말했듯이 함수와 메소드는 완전히 똑같은데 다만 앞에 인자에 어떤 것에 속해있는 함수인지를 표시하기 위해 첫번째 인자(Argument)값이 앞으로 오는 것만 다릅니다.

이제 SetName은 어떤 객체(Object)에 속해 있는 함수인데 Student의 포인트 타입에 속해있는 함수다. 라는 표시가 됩니다.

이제 main()부분도 변경시켜 봅시다!

package main

import "fmt"

type Student struct {

name string

age int

grade int

}

func (t *Student) SetName(newName string) {

t.name = newName

}

func main() {

a := Student{"aaa", 20, 10}

a.SetName("bbb")

fmt.Println(a)

}이렇게 메소드 형태의 표현으로 변경시켜주면 됩니다.

누누이 강조하지만 컴퓨터 입장에서는 일반함수 형태로 쓰는지, 메소드 형태로 쓰는지 아무런 차이가 없습니다.

하지만 개발자 입장에서는 엄청난 차이가 생기는데 객체단위로 볼거냐? 기능단위로 볼거냐?(또는 프로시져 형태로 볼거냐?)의 차이가 생깁니다.

이는 OOP방식과 프로시저방식을 알아두면 좋은데 프로시저방식으로 개발 했었을 때는 어떤 절차가 중요했습니다.

그래서 순서도를 그리고 A가 이걸하고, B가 이걸하는 등의 식의 절차가 중요했는데 프로그램이 복잡해지다보니 유지보수하기가 힘들어졌고, OOP로 넘어갔습니다.

OOP는 절차보다 Object가 중요하다라는 것인데요. Object는 아까 말했듯이 Property와 Method를 가지고 있는 것입니다.

이제 Object가 되면서 Subject(주어)와 Verb(어떤 관계)가 생기기 시작했습니다. 그래서

Subject Verb Object

주어 관계 목적어 의 형태가 되면서 주어와 목적어 사이에 어떤 관계를 나타낼 수 있게 되었습니다.

그래서 OOP로 넘어가서 성적처리 프로그램을 만들게 되면 Teacher가 성적을 Input 합니다.

누구의 성적을 ? Student의 성적을. 이런식으로요.

Teacher Input Student기존의 프로시저 방식은 기능이 먼저 왔습니다.

그래서 Input이 먼저 와서 기능위주로 구현을 했고, 인자로 Teachuer와 Student가 왔다면

Input(Teacher, Student)OOP 방식은 주어가 먼저 나타나기 시작했다 누가 할 것이냐? 주체가 누구냐?가 중요해졌습니다.

그래서 여기선 Teacher가 주체가 되고, 그 다음 '.'을 찍고 무엇을 할거냐?, 어떤 메소드를 호출할거냐에 대한 관계가 표현이 되었고,

무엇과 관계를 맺을거냐?에 대한 Object로 표현 됩니다.

Teacher.Input(Student)

주체 관계 목적어(누구와 관계를 맺을 것인가?)Subject도 Object이기 때문에 Object와 Object간의 관계를 나타낼 수 있게 되었습니다.

기존 프로시져에서는 기능이 중요했고, 기능간에 어떤 순서를 나타내는게 중요했다면 OOP로 넘어오면서 이제는 기능이 아니라 Object와 Object간의 관계가 중요하더라.라는 형태로 가는 것입니다.

그래서 이것을 ER(Entity - Relationship) (Entity는 Object라 봐도 됩니다.) 이게 중요하게 되었습니다.

어떤 Entity간에 어떤 Relationship을 갖느냐? 이걸 정의 하는게 프로그래밍이 다다. 라고 하는 게 OOP 입니다.

그래서 아까 코드를 보면 a.SetName("bbb") 형태가 같은데

a. SetName ("bbb")

어떤 서브젝트가 어떤 메소드를 무엇과 할 것인가?가 되는 것입니다. 그래서 표현의 방식만 다를 뿐이지 컴퓨터 입장에서는 똑같지만 이제는 '주체'가 나타나기 시작합니다.

어떤 주어가 나타나기 시작했는데 그래서 이 주어를 무엇이라 할 것인가? a.SetName("bbb")에서 a.를 Instance, 어떤 객체 라고 합니다. Instance라는 것은 생명주기의 표현이라 보면 됩니다.

그래서 이 a.게 하나의 생명을 가지게 되는 것입니다. 이거는 어디까지나 개발자 입장에서 그렇다는 것이죠.

하지만 컴퓨터 입장에서는 별 차이, 의미가 없습니다.

그렇지만 개발자 입장에서 a.라는 것에다 어떤 생명을 부여하고, 그것을 Instance라고 부르자고 하는 것입니다.

단순하게 보면 포인터 형태의 Struct라고 봐도 무방합니다.

예를 들어보자 코드로 넘어와서 a를 만들 때

a := Student{"aaa", 20, 10}이렇게 값 형태로 만들 수 있지만 포인터 형태로도 만들 수 있습니다.

func main() {

var a *Studnet

a = &Student{"aaa", 20, 10}

a.SetName("bbb")

}그래서 a에 이렇게 새로운 Student객체를 만든 다음에 그거의 주소를 a에 복사하는 것입니다.

그리고 a의 SetName에서 bbb가 되었습니다.

이제 또 다른 메소드를 하나 더 만들어서 Student 포인터 형태로 SetAge()를 만들어보죠.

package main

import "fmt"

type Student struct {

name string

age int

grade int

}

func (t *Student) SetName(newName string) {

t.name = newName

}

func (t *Student) SetAge(age int) {

t.age = age

}

func main() {

var a *Studnet

a = &Student{"aaa", 20, 10

a.SetName("bbb")

a.SetAge(30)

fmt.Println(a)

}

그렇게 하면 a의 age가 바뀌는 것을 알 수 있습니다.

이번에는 PrintStudnet()라는 함수를 추가해보죠.

package main

import "fmt"

type Student struct {

name string

age int

grade int

}

func (t *Student) SetName(newName string) {

t.name = newName

}

func (t *Student) SetAge(age int) {

t.age = age

}

func printStudent(u *Student) {

fmt.Println(u)

}

func main() {

a := Student{"aaa", 20, 10}

a.SetName("bbb")

a.SetAge(30)

printStudent(&a)

}가령 이렇게 PrintStudent()라는 함수가 있다 가정하고, 이 함수의 인자로 Student의 포인터를 받았다 했을 때

이 u를 Student의 포인터 타입인데 메모리 주소가 왔다 갔다 하는 것입니다. 그래서 a의 메모리 주소가 u에 가서 u를 출력하는 것인데 일반 프로그램에서는 a의 인스턴스를 PrintStudent()인자로 넘겼다고 말을 할 수 있습니다.

그래서 인스턴스라는 것은 추상적인 개념이기 때문에 어떤 실제, 물리적으로 나타내는 게 아니라 추상적으로 어떤 생명이 살아움직였을 때, 객체의 생명체로써 나타낼 때 인스턴스라고 말을 합니다.

그래서 인스턴스라는 것은 어떤 생명체로써 나타내는 추상적인 개념이라 보면 되고, 단순하게 보면 어떤 Struct의 포인터 타입(* Struct)이다.라고 볼 수 있습니다.

'프로그래밍(Basic) > Golang' 카테고리의 다른 글

| [바미] Go - 묻고 더블로 가는 Double Linked List에 대해 알아보자! (0) | 2021.01.01 |

|---|---|

| [바미] Go - Linked List에 대해 알아보자. (0) | 2020.12.31 |

| [바미] Go - Slice를 심도있게 알아보자. (0) | 2020.12.30 |

| [바미] Go - Slice가 왜 Slice인지 알아보자 (0) | 2020.12.30 |

| [바미] Go - Slice에 대해 알아보자! (0) | 2020.12.29 |