[바미] Go - Slice에 대해 알아보자!

대부분의 현대 언어들은 동적 배열들을 하나씩 가지고 있는데 C++에서는 Vector, Java에서는 ArrayList, C#에서는 List, Python은 Golang과 똑같은 Slice, Golang도 마찬가지 입니다.

그렇다면 동적배열이 무엇일까요? 동적배열의 반대가 정적배열인데 정적배열(Fixed size array)은 길이가 바뀌지 않는 배열입니다.[10]int이렇게 사용합니다.

반대로 동적배열은 [] int 이렇게 표시하는데 길이가 변하는 배열이라 생각하면 됩니다.

그래서 처음에 하나가 되었다가 두개가 되었다가 세개가 되는 배열입니다.

그럼 이걸 어떻게 만들었는지 생각해보죠. 메모리가 늘어날 수는 없습니다.

메모리는 처음 할당받은 사이즈가 있으면 그 사이즈를 그대로 써야지 그 사이즈를 넘어서 더 쓸 수는 없습니다.

이것은 메모리 할당하는 구조를 보면 되는데 컴퓨터 메모리가 있을 때 내가 8byte가 필요하다 할 때 컴퓨터는 8byte의 공간을 확보해서 줍니다.

그런데 그 메모리 옆 공간도 다른 메모리에 할당 될 수 있습니다.

그래서 내가 처음에 확보했던 공간을 넘어서는 메모리를 확보할 수가 없습니다.

그 옆에 다른 애가 올 수 있기 때문에 그 공간을 늘릴 수 없습니다. 그래서 처음에 받았던 공간을 가지고 써야 되는데

동적배열은 어떻게 하는 거냐면 생각해보면 단순한데 배열이 늘어나면 공간도 늘어나야 합니다.

예를 들어 처음에 배열이 3개였어서 3개의 만큼 공간을 확보했다 가정해 봅시다.

근데 이 배열이 배열 개수가 점점 늘어나게 되어 6개가 됐다 했을 때 그럼 이걸 어떻게 해야 되냐면 6개의 공간을 새로 확보하는 것입니다.

새로 확보한 6개의 공간안에 기존에 있던 3개를 그대로 복사한다. 복사를 하고 난 다음에 원래 있던 것을 없애 버립니다.

그러면 3개에서 6개로 늘어나게 되는 것입니다. 이렇게 하는 것이 배열의 길이를 늘리는 방식입니다.

그래서 동적배열은 실제 고정 배열이 있고, 동적배열은 이 고정 길이 배열을 가리키고 있는 것입니다.

가령 길이가 3개짜리인 동적배열이 있다 했을 때 3개 짜리인 배열을 가리키고 있다 보면 됩니다. (포인트 하고 있다 봐도 됩니다.)

그래서 이게 배열 개수가 6개로 늘어나면 6개 짜리를 만든 다음에 원래 가리키고 있는 것을 취소하고 다시 6개짜리 배열로 가리키고 있는 것으로 보면 됩니다.

그러면 배열의 길이가 3개였다가 6개로 늘려 놓은 것과 같다고 보면 됩니다.

그래서 동적 배열은 실제 고정 길이의 배열이 따로 있고 그 고정길이 배열을 포인트하고 있고, 배열의 길이가 늘어나면 새로운 더 긴 배열을 만든 다음에 그 쪽으로 모든 값을 다 복사 시키고 그 다음에 그 배열로 포인터를 바꾸는 거라고 보면 됩니다.

그런데 이와같이 처음에 정적 배열을 한 개 만들고, 걔를 가리키고, 거기서 하나를 더 추가하면 정적배열 두개를 만들고,

원래 있던 데이터를 거기에 복사하고, 추가하는 데이터를 추가한 뒤에 포인터를 바꿉니다.

그 상태에서 하나를 더 추가하면 이와 같은 일들을 반복하게 되고 비효율적으로 되기 때문에 공간을 확보할 때 많이 확보합니다.

어떻게 진행되냐면 두배씩 증가한다 생각하면 됩니다.

처음에 하나가 들어오면 공간은 하나만 확보하고, 거기서 하나가 더 들어오면 2개가 되고, 거기에 하나가 더 들어오면 3개가 아니라

4개로 늘립니다. 그래서 공간에 여유 분을 잡아 넣는 것인데 필요한건 3개지만 여유를 더 잡아 놓는 것입니다. 그래서 하나가 더 들어 왔을 때 바로 공간을 늘리지 않아도 되도록 하는것입니다.

그 상태에서 5개가 되면 5개가 되는게 아니라 8개를 잡게 됩니다. 8개가 다 차면 16개, 16개가 다차면 32개 이런식으로 2배씩 잡습니다.

동적 배열을 선언하는 방법은 여러가지가 있는데

var a [] int이런식으로 변수 선언을 이런식으로 하는 방법이 있고, 그러니까 빈 배열을 하나 더 만드는 것입니다.

또는

a := []int{1,2,3,4}이런식으로 선언대입문으로 선언 후에 초기화를 시켜 줄 수도 있고

a := make([]int, 3)이런식으로 Golang의 make라는 내장 키워드를 써서 동적배열을 만드는 방법도 있습니다. 이 때는 동적배열의 초기 길이를 넣어주는데 3개라고 초기 길이를 설정했습니다.

또는

a := make([]int, 0, 8)똑같이 make를 쓰는데 길이는 0인데 Capacity(내부 배열의 최대 길이)를 지정하여 Capacity가 8로 지정해 줄 수도 있습니다.

Length(길이) 와 Capacity(내부 배열의 최대 길이) 의 차이가 있는데 내가 확보해놓은 공간, 내가 몇 개 까지 쓸 수 있는지를 Capacity(내부 배열의 최대 길이) 라고 하고, 실제 내가 쓰고 있는 공간이 몇개인가가 Length(길이) 라고 합니다.

그래서 고정배열에서는 길이가 정해져 있기 때문에 Capacity가 의미가 없습니다.

내가 10개 확보해놓고 10개 다 쓰는 것이기 때문이죠.

하지만 동적 배열에서는 내가 확보해 놓은 공간과 내가 실제 사용하는 공간은 다를 수 있습니다.

예를 들면 내가 공간을 2개에서 3개로 확보할 때 3개가 아니라 4개를 확보하게 되는데 그 때는 공간이 4개니까 Capacity 4이고, Length는 3이 됩니다.

a := make([]int, 3, 8)그래서 make를 사용하여 동적배열을 만들면 내가 몇개까지 쓰고 몇개까지 확보 해놓을 것인 지도 정할 수 있습니다.

위 코드는 처음에 3개를 쓰고 8개를 확보하겠다는 의미인데 공간을 8개를 만들어 놓고 3개만 쓰는 것이다. 처음 3개는 초기값인 0으로 채워집니다.

이것을 실제 코드로 진행해보죠.

package main

import "fmt"

func main() {

var a []int

fmt.Printf("len(a) = %d\n", len(a))

fmt.Printf("cap(a) = %d\n", cap(a))

처음에 확보하는 방법은 여러가지가 있다고 했는데 이렇게 하면

a라는 변수를 선언 했는데 그 타입은 동적 배열이다.

라는 의미입니다.

이렇게하면 빈 공간에 동적배열이 만들어 집니다.

len()을 쓰면 그 배열의 길이가, cap()를 쓰면 실제 내가 확보한 공간이 나옵니다. 그래서 이것을 출력해주면

그러면 이렇게 비어있는 동적배열(Go에선 Slice이므로 Slice라고 하겠습니다.)을 만들면 길이는 0이고, Capacity도 0입니다.

그러면 이렇게 하지말고 초기 값을 지정해서 해보죠!

package main

import "fmt"

func main() {

var a []int = []int{1, 2, 3, 4, 5}

fmt.Printf("len(a) = %d\n", len(a))

fmt.Printf("cap(a) = %d\n", cap(a))

}선언 대입문으로 슬라이스를 만드는데 1,2,3,4,5로 초기화해서 하는 경우 출력해서 보게 되면

길이가 5이고 Capacity도 5가 된다. 5개를 확보하면서 5개를 다 쓰도록 해놓은 것입니다.

make로 만들어 보자 길이는 0인데 Capacity를 8로 확보시켜 놓았습니다.

package main

import "fmt"

func main() {

var a := make([]int, 0, 8)

fmt.Printf("len(a) = %d\n", len(a))

fmt.Printf("cap(a) = %d\n", cap(a))

}이 때 출력값은 어떻게 되는지 살펴보죠.

길이는 0인데 Capacity는 8인 것을 알 수 있습니다.

공간은 확보해놓았지만 하나도 쓰고 있지 않고 있는 상태입니다.

그래서 이 확보된 공간에 Element들을 추가하는 방법은 append를 사용해서 Element들을 추가할 수 있습니다.

package main

import "fmt"

func main() {

var a := make([]int, 0, 8)

fmt.Printf("len(a) = %d\n", len(a))

fmt.Printf("cap(a) = %d\n", cap(a))

a = append(a, 1)

fmt.Printf("len(a) = %d\n", len(a))

fmt.Printf("cap(a) = %d\n", cap(a))

}이렇게 append()를 사용하여 a에 1을 추가 한 뒤에 어떻게 변하는 지 출력해보죠!

결과를 보면 처음에는 길이가 0 확보한 공간이 8이였는데, append()를 사용하여 a에 1을 추가 한 뒤에는 길이기 1이고, 확보한 공간이 여전히 8인 것을 알 수 있습니다.

그러니까 사용하지 않은 상태에서 a에 1을 추가했기 때문에 길이가 1이 되고, 확보한 공간에는 여전히 빈공간이 남아있기 때문에 8이 유지가 된 것을 알 수 있습니다.

이것을 자세히 보아야 하는데 append()를 할 때 넣는 부분이 슬라이스가 들어가고, 어떤 항목을 추가 할 것인가가 나오는데 그리고

이 반환 값은 다시 슬라이스가 반환됩니다.

a = append(a, 1)이 말은 a라는 슬라이스에다가 1이라는 항목을 추가해서 그 결과로 다른 슬라이스가 나온다는 것입니다.

그래서 엄밀히 따지면 입력할 슬라이스에다 항목을 추가하는 게 아니기 때문에 입력 받은 슬라이스와 출력되는 슬라이스는 서로 다를 수 있다는 것입니다.

이 이야기를 다시 설명하면 가령 예를 들어서 내가 a라는 슬라이스를 만들었다고 가정해보죠.

a := []int{1,2}

append(a, 3)a라는 슬라이스는 1과 2로 되어 있습니다. 그러면 a라는 것은 길이가 2개짜리인 배열을 가리키고 있을 것입니다.

여기에 append(a, 3)을 했을 때 현재 길이가 2개인 배열을 가리키고 있기 때문에 3을 추가할 공간이 없게 됩니다.

그렇게 되면 3을 넣기 위해서 하나 더 확보 해야 합니다. 그러면 가리키고 있는 배열을 늘릴 수 가 없으니까 새로운 공간을 확보 할 것입니다.

새로운 공간을 확보하고 거기에 3을 집어 넣을 것인데 이것을 반환 하는 것입니다.

그래서 엄밀히 따지고 보면 처음에 입력으로 했던 배열에 3이 추가가 된 것이 아니고, 새로운 배열을 만들어서 거기에 3을 추가해서 반환 하는 거라고 보면 됩니다.

그렇지만 무조건 새로운 배열을 만드는게 아니고, 어쩔땐 기존배열에 추가가 되고, 어쩔땐 새로 만드는데 a라는 것에 공간이 있으면 그 배열에 값을 추가해서 반환 하지만 공간이 여유가 없으면 새로 만들어서 새로 만든 배열을 반환합니다.

실제로 그러는지 확인해보죠.

package main

import "fmt"

func main() {

a := []int{1,2}

b := append(a, 3)

fmt.Printf("%p %p\n", a, b)

}처음에 a라는 슬라이스를 만들어 1과 2로 초기화를 시켜주고, b라는 슬라이스는 a에 3을 추가한 슬라이스 입니다.

그랬을 때 이 둘이 가리키고 있는 주소를 찍어보면 %p라고 하면 주소로 찍는 것인데 a와 b의 주소를 찍어줍니다.

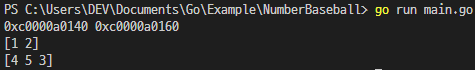

이렇게 했을 때 결과를 보게되면

주소가 서로 다르다는 것을 알 수 있습니다. a와 b는 서로 다른 주소를 가리키고 있는 것이고, 서로 공간이 다르다는 의미입니다.

그래도 좀 더 확실하게 여기에 이 두개의 항목들을 출력해보죠!

package main

import "fmt"

func main() {

a := []int{1,2}

b := append(a, 3)

fmt.Printf("%p %p\n", a, b)

for i := 0; i < len(a); i++ {

fmt.Printf("%d, ", a[i])

}

fmt.Println()

for i := 0; i < len(b); i++ {

fmt.Printf("%d, ", b[i])

}

fmt.Println()

}먼저 a를 출력시키고, 한 줄 띄어 쓴 다음에 b를 출력시켜 줍니다. 이렇게 했을 때 어떤 값이 출력되는지 보죠!

a는 1, 2를 가지고 있고, b는 1, 2, 3을 가지고 있습니다. 그리고 서로 다른 메모리 공간입니다.

그 후 서로의 Capacity를 출력시켜 줍니다.

package main

import "fmt"

func main() {

a := []int{1,2}

b := append(a, 3)

fmt.Printf("%p %p\n", a, b)

for i := 0; i < len(a); i++ {

fmt.Printf("%d, ", a[i])

}

fmt.Println()

for i := 0; i < len(b); i++ {

fmt.Printf("%d, ", b[i])

}

fmt.Println()

fmt.Println(cap(a), " ", cap(b))

}

보게 되면 2, 4가 나옵니다. a가 확보된 공간은 2고, b가 확보된 공간은 4인 것을 알 수 있으며, 서로 다른 슬라이스가 만들어졌다는 것을 알 수 있습니다.

이제 다르게 봐보죠!

import "fmt"

func main() {

a := make([]int, 2, 4)

b := append(a, 3)

fmt.Printf("%p %p\n", a, b)

처음에 a를 make로 슬라이스를 만들고, 공간은 2개인데 Capacity는 4개짜리로 만들어줍니다. 그러면 초기값으로 0,0으로 초기화가 되고, b는 a에 3이라는 것을 추가했을 경우에 이 두개의 주소를 찍어 봅니다.

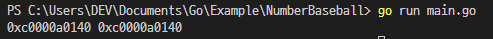

보면은 메모리 주소가 잘 나오는데 서로 똑같은 메모리를 가리키고 있다는 것을 알 수 있습니다.

이게 중요한 차이점이 있는데 예를 들어

import "fmt"

func main() {

a := make([]int, 2, 4)

a[0] = 1

a[1] = 2

b := append(a, 3)

fmt.Printf("%p %p\n", a, b)

fmt.Println(a)

fmt.Println(b)

a의 첫번째 요소가 1이고, 두번째 요소가 2라고 쳤을 때 b가 3을 추가 했기 때문에 두 개의 요소 값을 출력해 줍니다.

a는 1, 2 b는 a에 3을 추가한 것이기 때문에 1, 2, 3이 된 것을 알 수 있습니다.

그런데 여기에 b의 첫번째를 4, b의 두번째를 5로 바꾼다음에 a와 b를 출력하면 어떻게 되는지 확인해보죠.

import "fmt"

func main() {

a := make([]int, 2, 4)

a[0] = 1

a[1] = 2

b := append(a, 3)

fmt.Printf("%p %p\n", a, b)

fmt.Println(a)

fmt.Println(b)

b[0] = 4

b[1] = 5

fmt.Println(a)

fmt.Println(b)

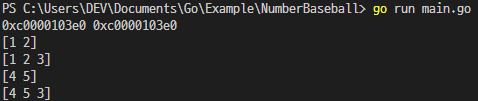

보면은 a도 4, 5 b도 4, 5, 3으로 되서 a도 바뀌는 것을 알 수가 있습니다.

그것은 어떻게 보면 당연한 건데 같은 메모리를 가리키고 있다 보니 b가 바뀌면 a도 바뀌는 것입니다.

package main

import "fmt"

func main() {

a := []int{1,2}

b := append(a, 3)

fmt.Printf("%p %p\n", a, b)

fmt.Println(a)

fmt.Println(b)

b[0] = 4

b[1] = 5

fmt.Println(a)

fmt.Println(b)

}아까랑 다른점이 있는데 아까는 서로 다른 메모리였었습니다. 이럴 경우엔 어떻게 되는지 확인해보죠.

서로 다른 메모리를 가리키고 있고, 처음에는 a는 1, 2 b는 1, 2, 3이 찍혔지만 b의 요소들을 변경했을 때 a는 그대로, b는 4, 5, 3이 되어 서로 결과가 달라졌습니다.

이 차이를 알아야 하는데 첫번째 경우에는 공간을 2개만 확보해서 1,2를 넣었고, 그 다음 a에 append()해서 3을 추가해서 b에 넣는 경우 3을 추가할 공간이 없어서 4개를 확보하여 복사를 하고 그 뒤에 3을 추가한 공간을 b라고 했습니다.

그 후 b의 첫번째를 바꾸면 a랑은 다른 것이기 때문에 b만 바뀌게 됩니다.

그런데 두번째 경우엔 a에 처음부터 공간을 4개로 확보해 놓고 1, 2를 넣었고, b에 a에 append()로 3을 했습니다.

공간이 있기 때문에 a가 가리키고 있는 곳에 3을 넣고, 이것을 b가 가리킵니다.

그 때 b의 첫번째를 4로 바꾸면 같은 메모리이기 때문에 a도 바뀌게 되는 것입니다. 이런 차이가 있는데 이것을 실수를 하기가 좋습니다.

왜냐면 append()했을 때 상황에 따라 하나가되고, 따로가 되서 어떨땐 하나를 고치면 다른 것이 같이 바뀌는 경우가 있고, 어떨땐 하나를 고쳤는데 다른 것이 안 바뀌기도 합니다.

그래서 append()안에 있는 결과랑은 다른 것이라고 보는게 편하고, 만약에 a와 b가 다른 메모리 공간을 확보하고 싶다할 때는 append()를 쓰는게 아니라 Copy를 한 다음에 append()를 하는게 좋습니다.

코드로 설명해주자면

package main

import "fmt"

func main() {

a := make([]int, 2, 4)

a[0] = 1

a[1] = 2

b := make([]int, len(a))

for i := 0; i < len(a); i++ {

b[i] = a[i]

}

b = append(b, 3)

fmt.Printf("%p %p\n", a, b)

}

a는 make로 슬라이스로 여유있게 만들고, b는 make로 슬라이스로 만든 다음에 a의 길이만큼을 확보해놓고 만들어서 for문으로 a에 있는 내용들을 b에 복사 시켜 놓습니다.

복사를 한 다음 append()를 한 다음 포인터 조소를 찍어보게 되면

항상 다른 메모리 공간이 확보 됩니다.

어떻게 보면 당연한 것인데 a := make([]int, 2, 4) 여기서 슬라이스를 만들었는데 공간이 남아있어도

b := make([]int, len(a))로 슬라이스를 또 다른 공간에 만들었으니까 서로 다른 메모리가 확보되게 됩니다.

그리고 그대로 for문으로 복사를 한 다음에 3을 추가한 경우 서로 다른 메모리 공간이 확보가 됩니다.

그래서 여기에 b의 값을 바꾸어도 a의 값은 바뀌지 않게 됩니다.

package main

import "fmt"

func main() {

a := make([]int, 2, 4)

a[0] = 1

a[1] = 2

b := make([]int, len(a))

for i := 0; i < len(a); i++ {

b[i] = a[i]

}

b = append(b, 3)

fmt.Printf("%p %p\n", a, b)

b[0] = 4

b[1] = 5

fmt.Println(a)

fmt.Println(b)

}